将棋ファンのみなさんこんにちは!編集部のさめはだです!

今回は、相居飛車の主要定跡のひとつ『横歩取り』がメインテーマです!

【Chapter.01】横歩取りの基礎知識を身に付けよう!

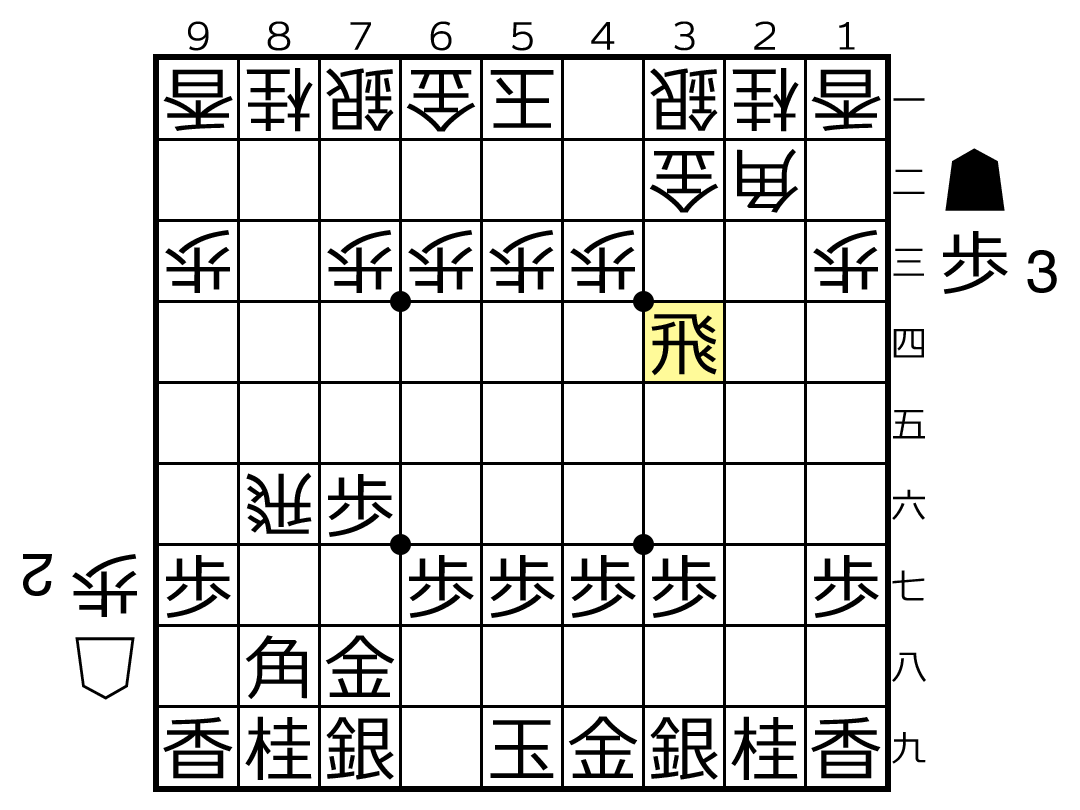

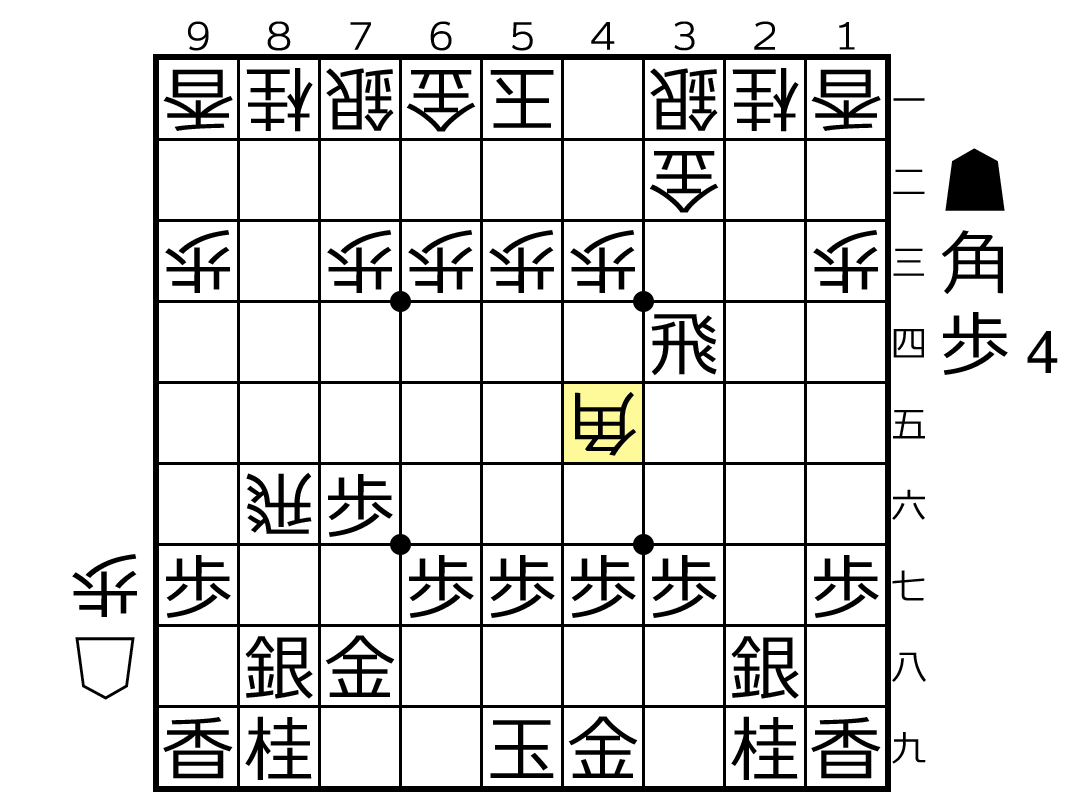

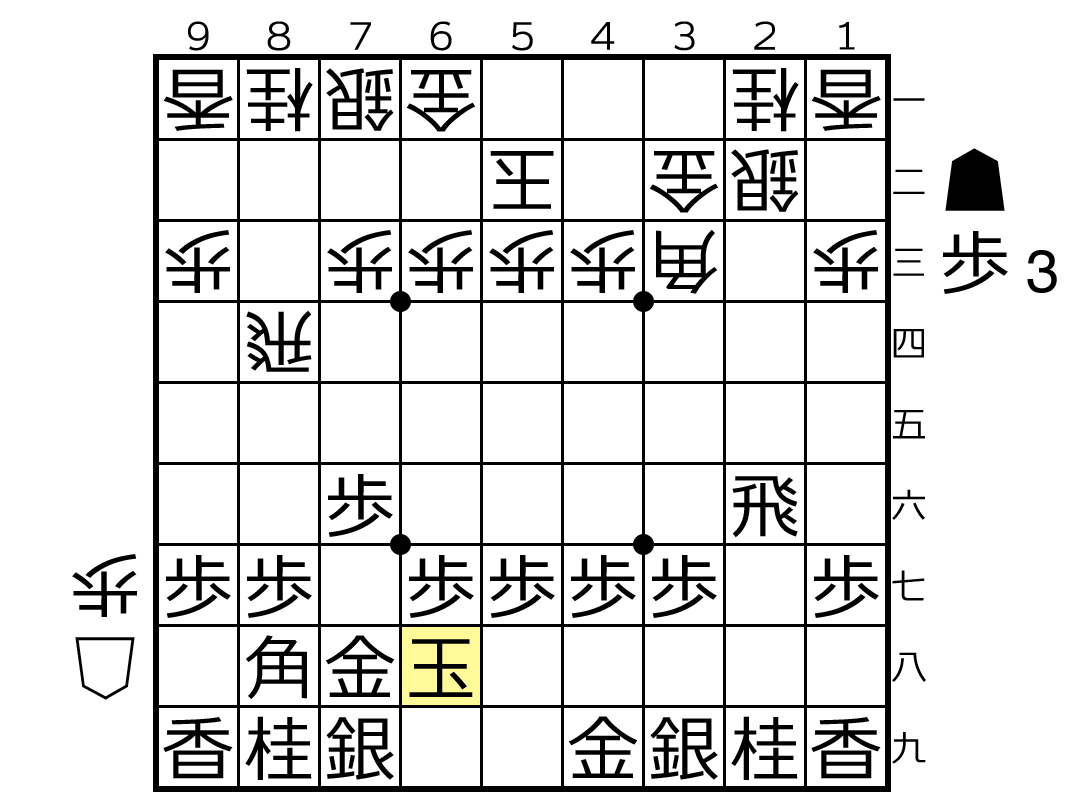

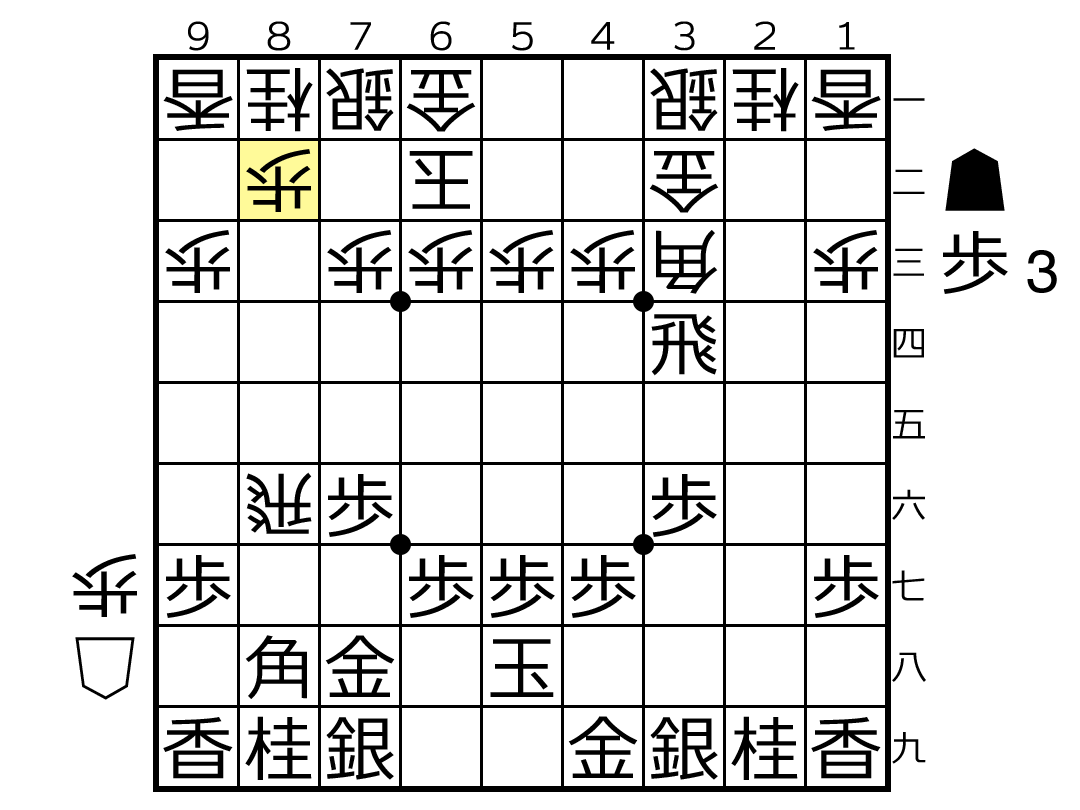

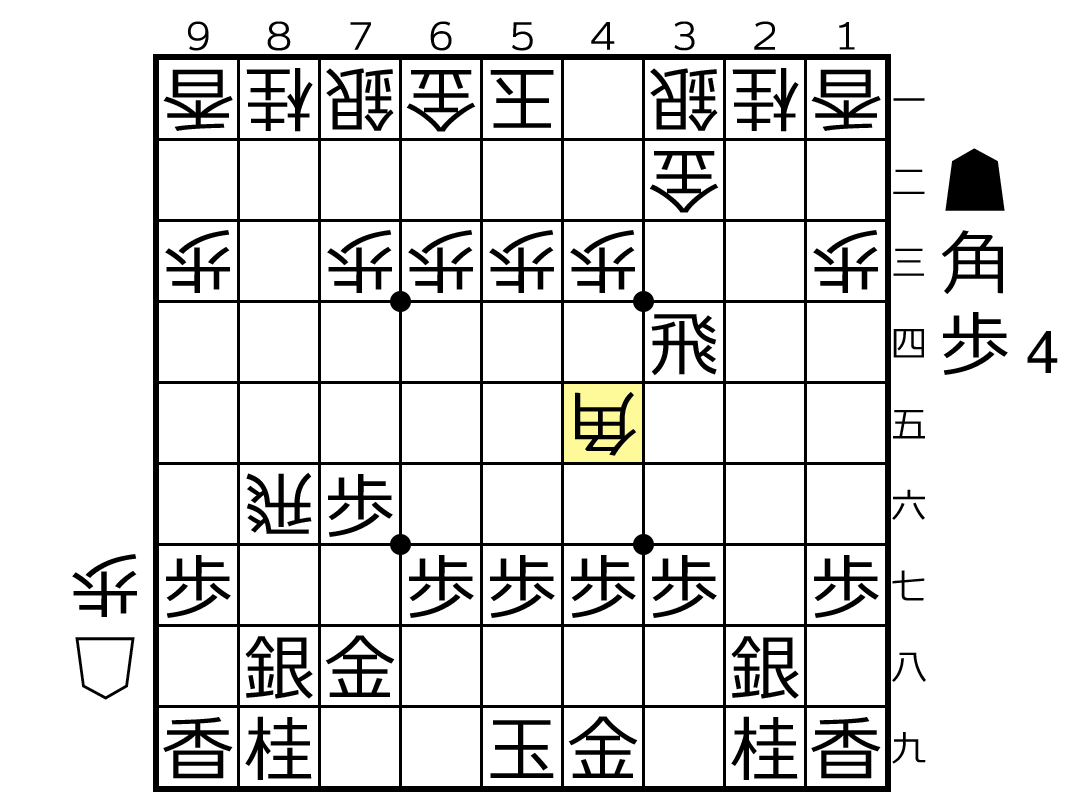

【基本図】横歩取りってどんな戦法?

まず最初に『横歩取り戦法』についての基礎知識を少しだけ身につけましょう。『横歩取り(よこふどり)』は、相居飛車の主要定跡のひとつに数えられる戦型で、矢倉、角換わり、相掛かり、一手損角換わり、雁木に並ぶ、相居飛車の6大戦法のひとつです。

基本図の局面が横歩取り戦法のスタート地点になり、ここから様々な戦いが繰り広げられます。まだまだ初手から十数手進んだだけの局面ですが、お互いの飛車角が敵陣に直通していて、すでに一触即発の雰囲気が漂う盤面を迎えています。

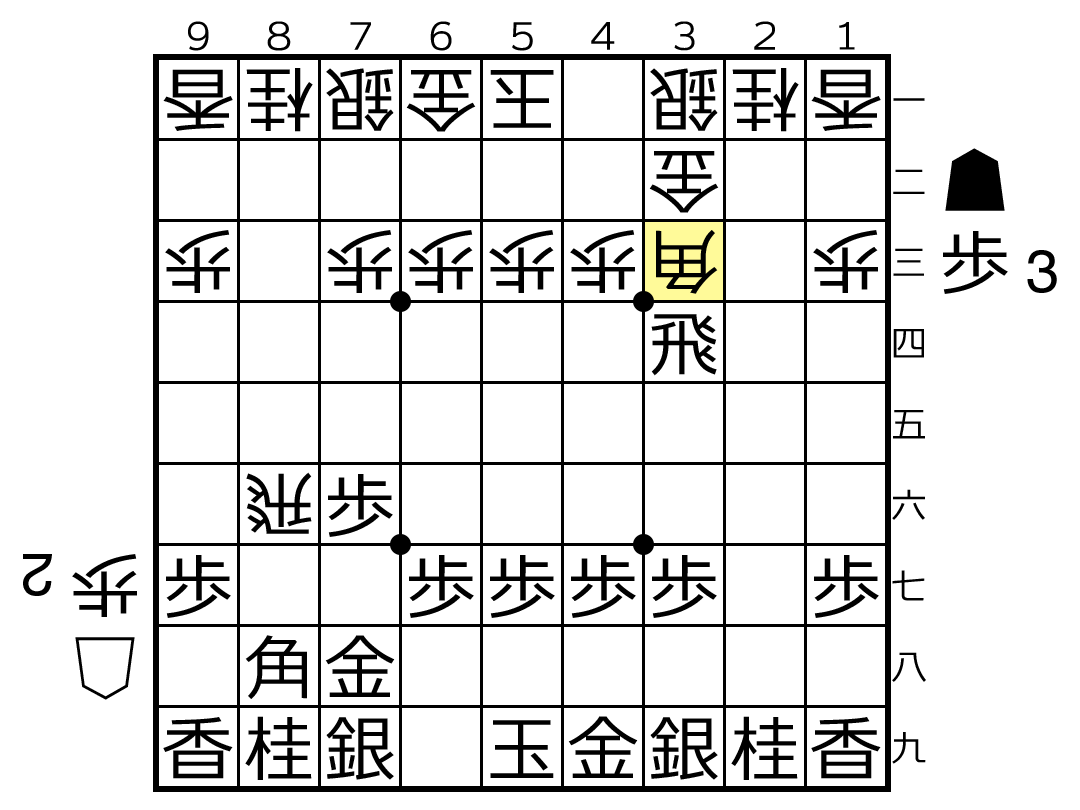

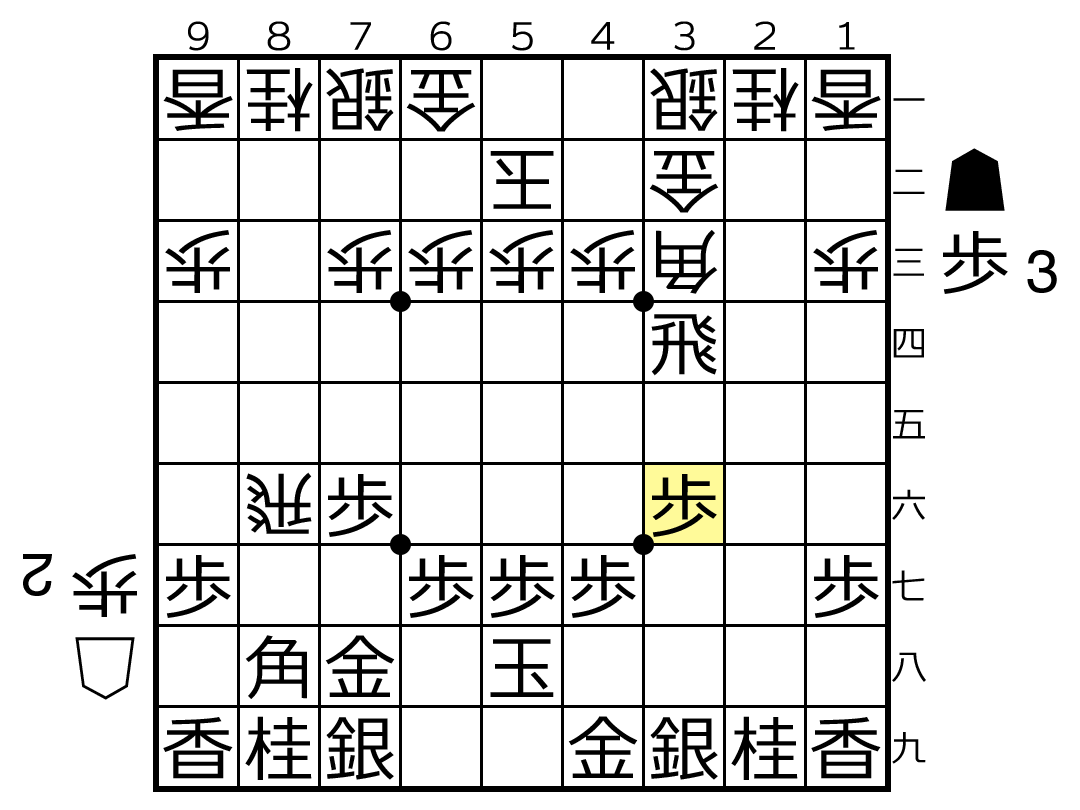

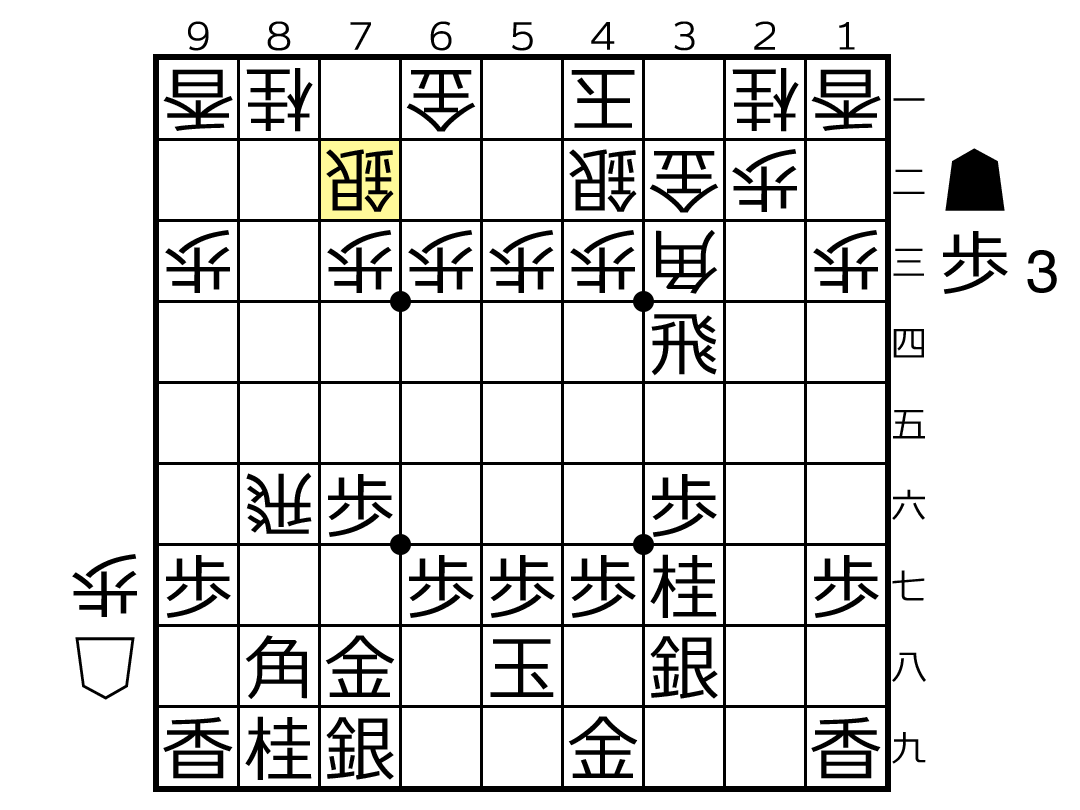

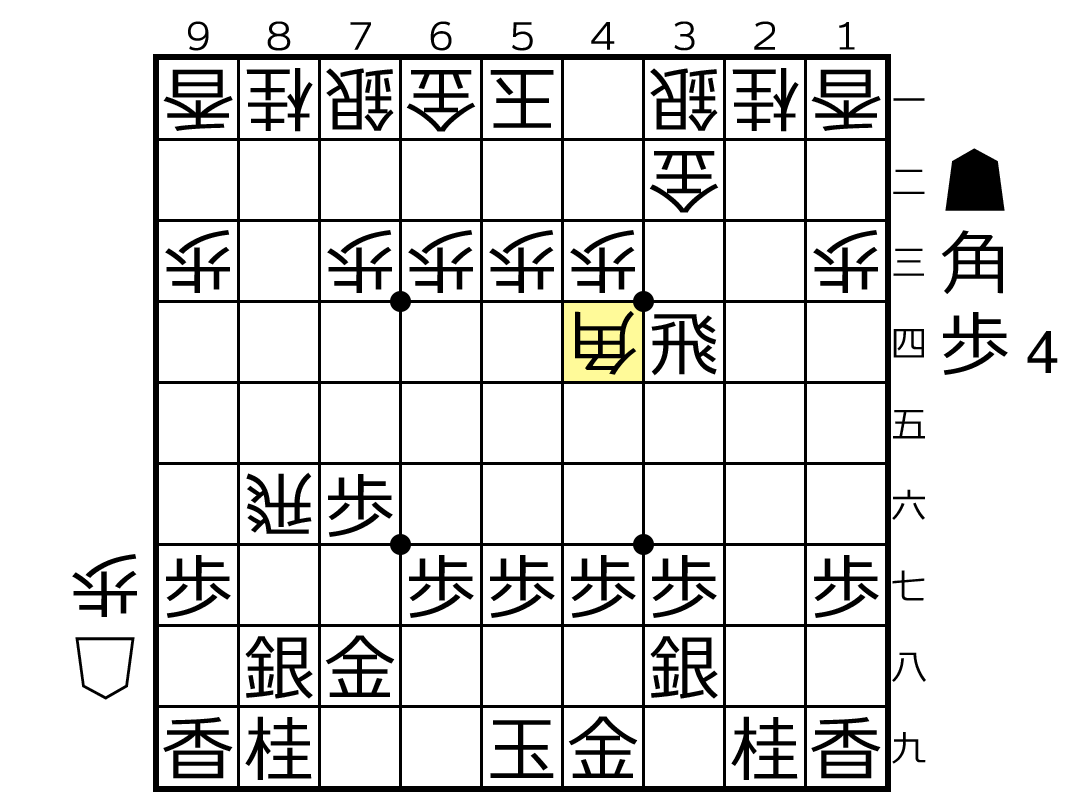

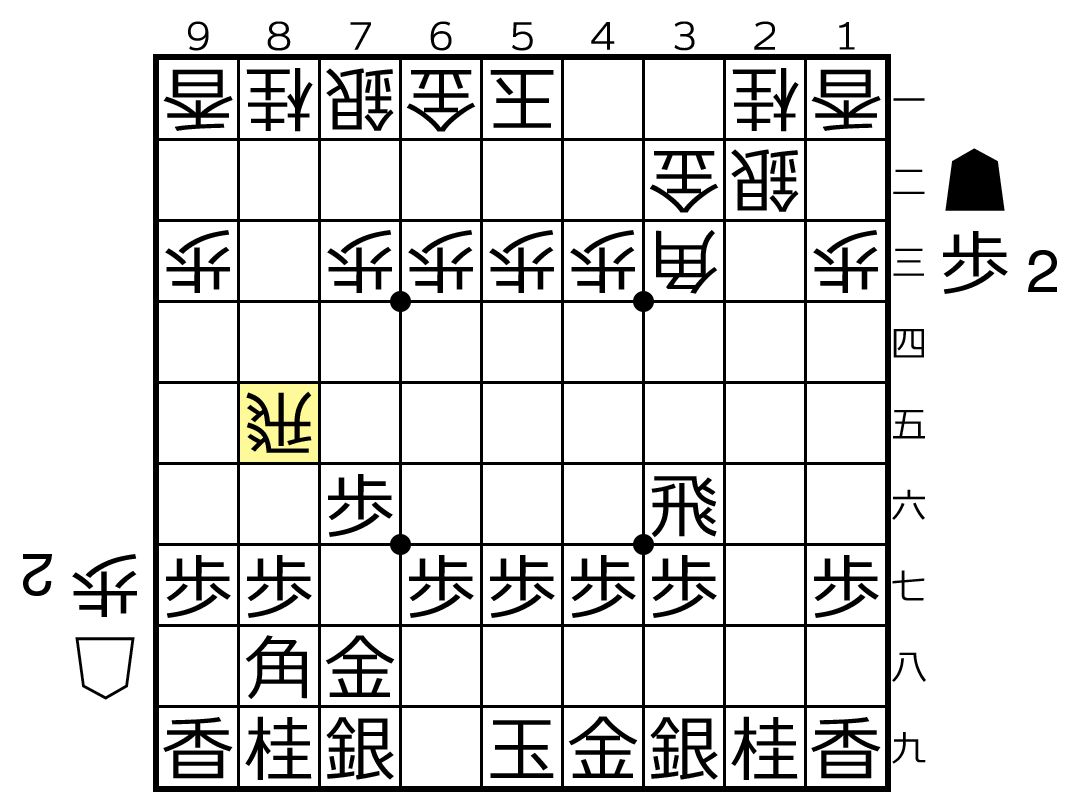

【第1図】横歩取りの基本『☖3三角戦法』

☗3四飛と横歩を取った基本図では、後手は☖3三角(図)と上がるのが基本です。これは『☖3三角戦法』と呼ばれる現在主流の定跡で、横歩取りの戦型では王道の戦法でもあるのです。ここでは☖3三角以外にも、☖3三桂や☖4二玉などの手も指されていますが、最近のプロの公式戦では95%以上の割合で☖3三角が選ばれています。

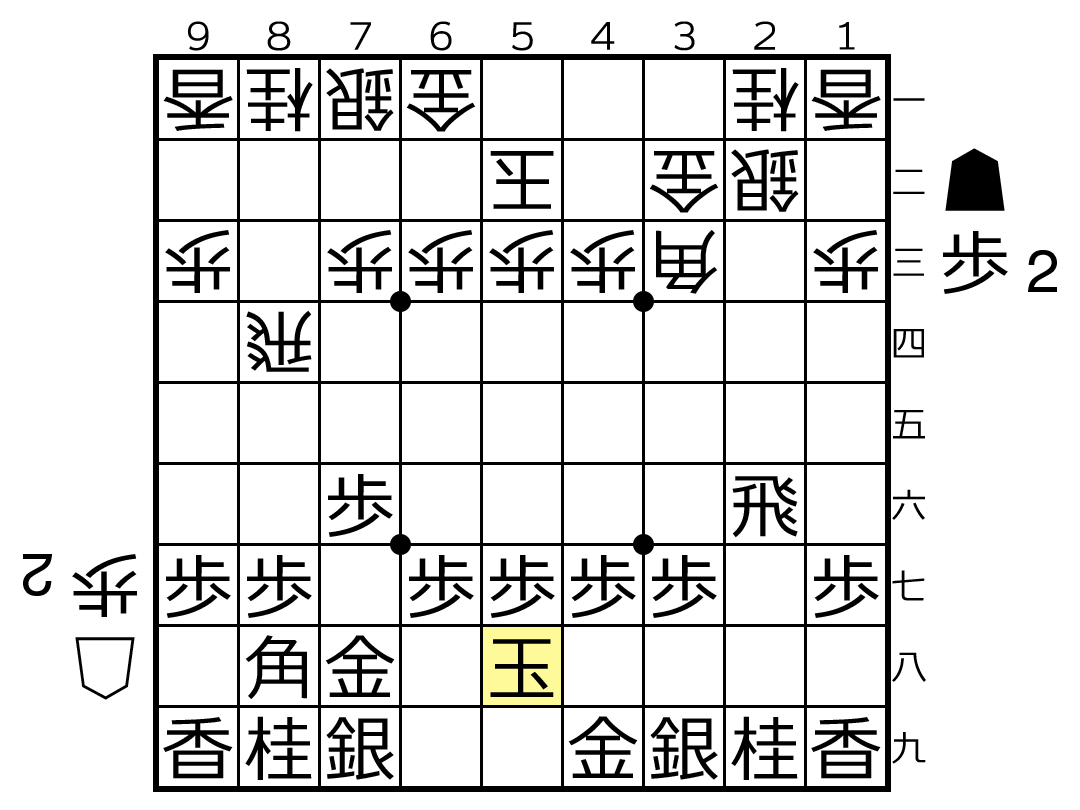

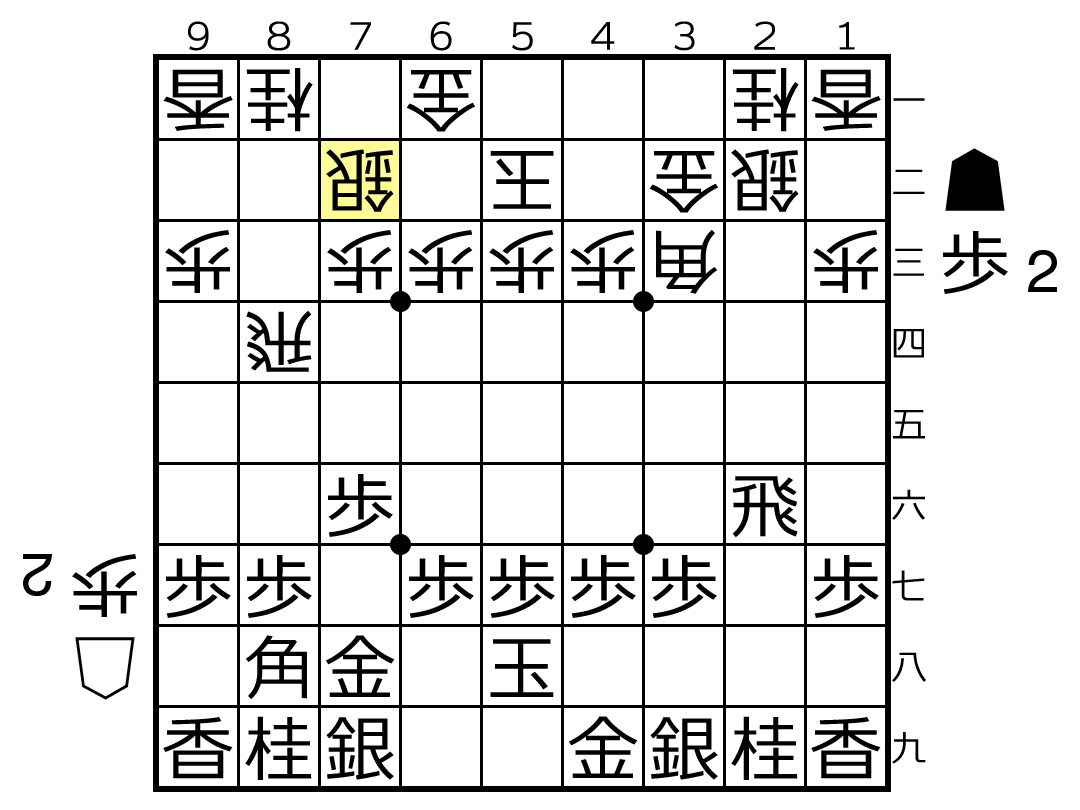

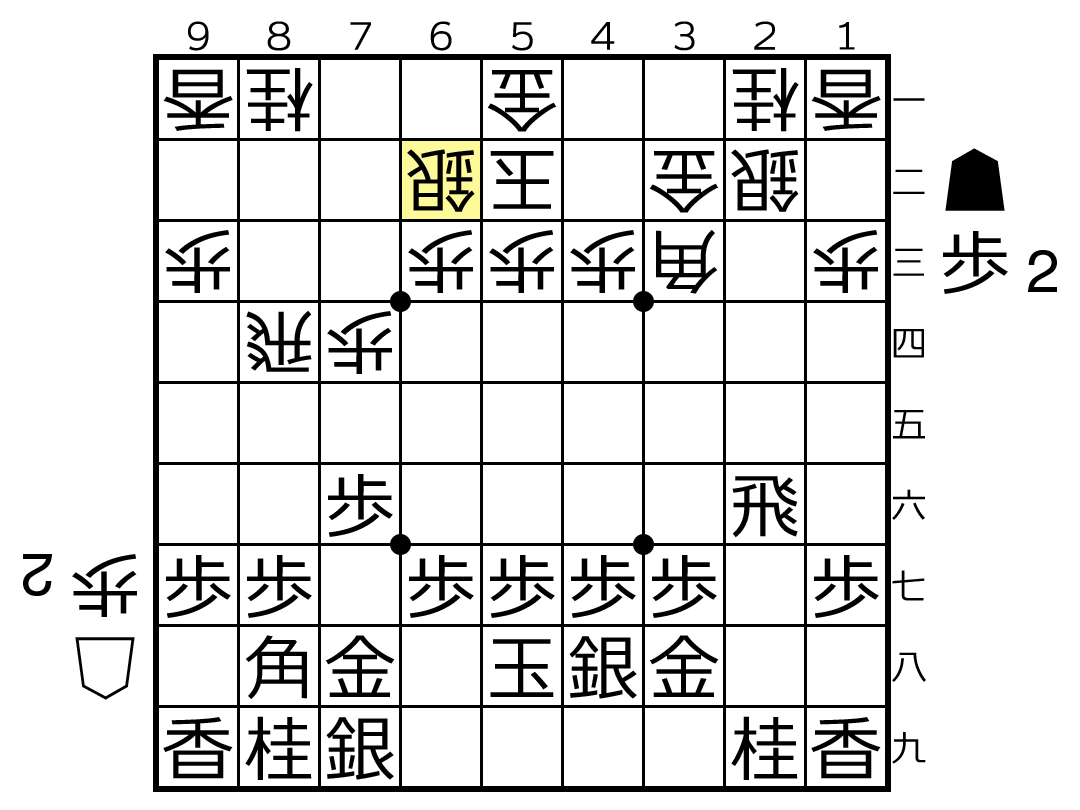

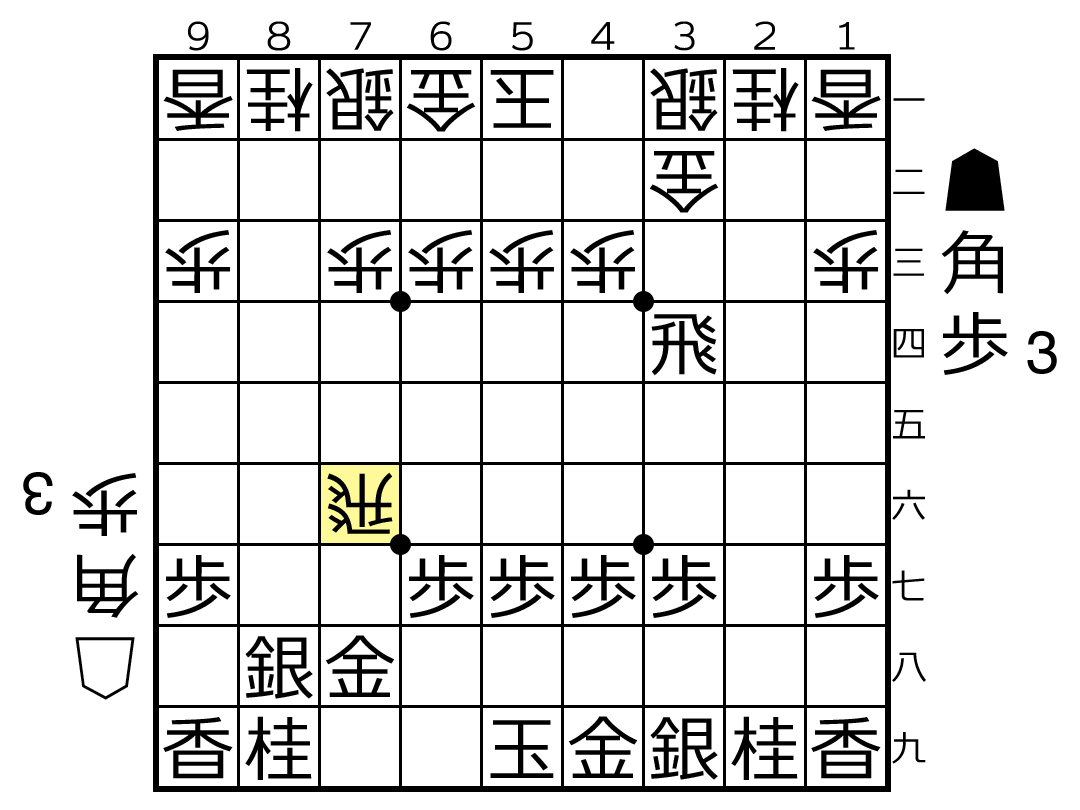

【第2図】『浮き飛車+中住まい』が基本形

横歩取りの戦型では、お互いに浮き飛車に構えて、中央に玉を上がる『中住まい(図)』の陣形で戦うのが基本です。他の相居飛車の戦法と違って、玉を堅く囲う展開にはならず、金銀は二段目に並べて低く構えるのが定跡です。

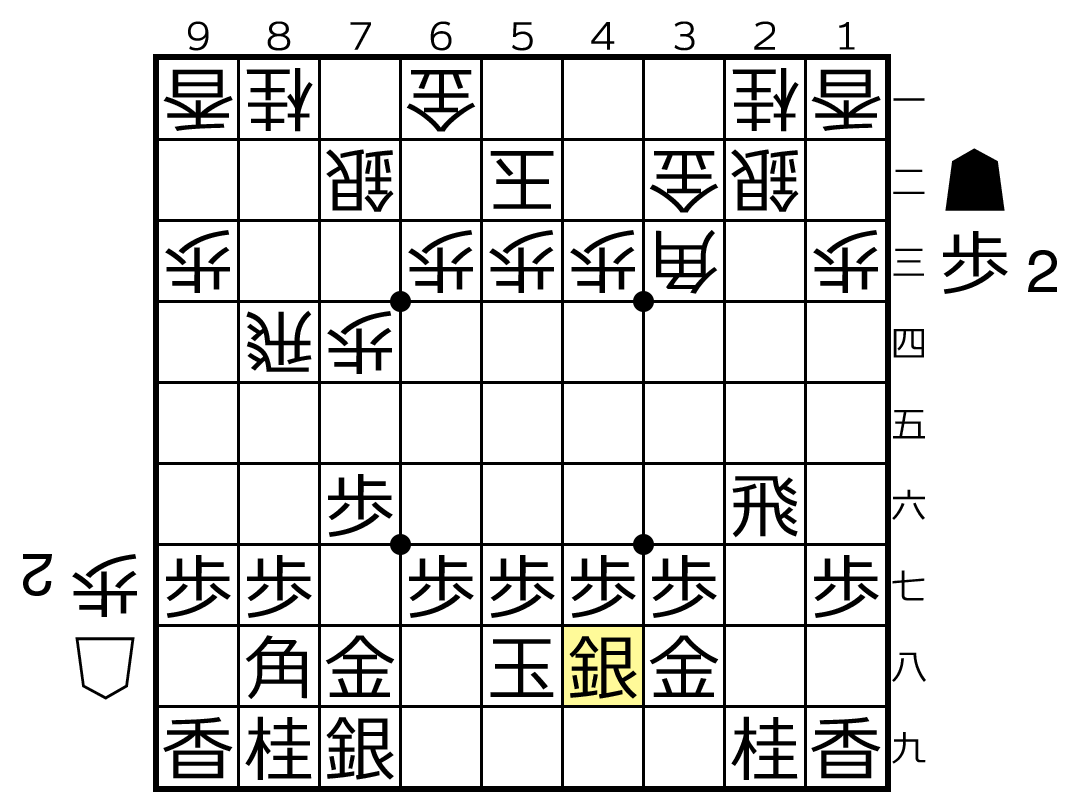

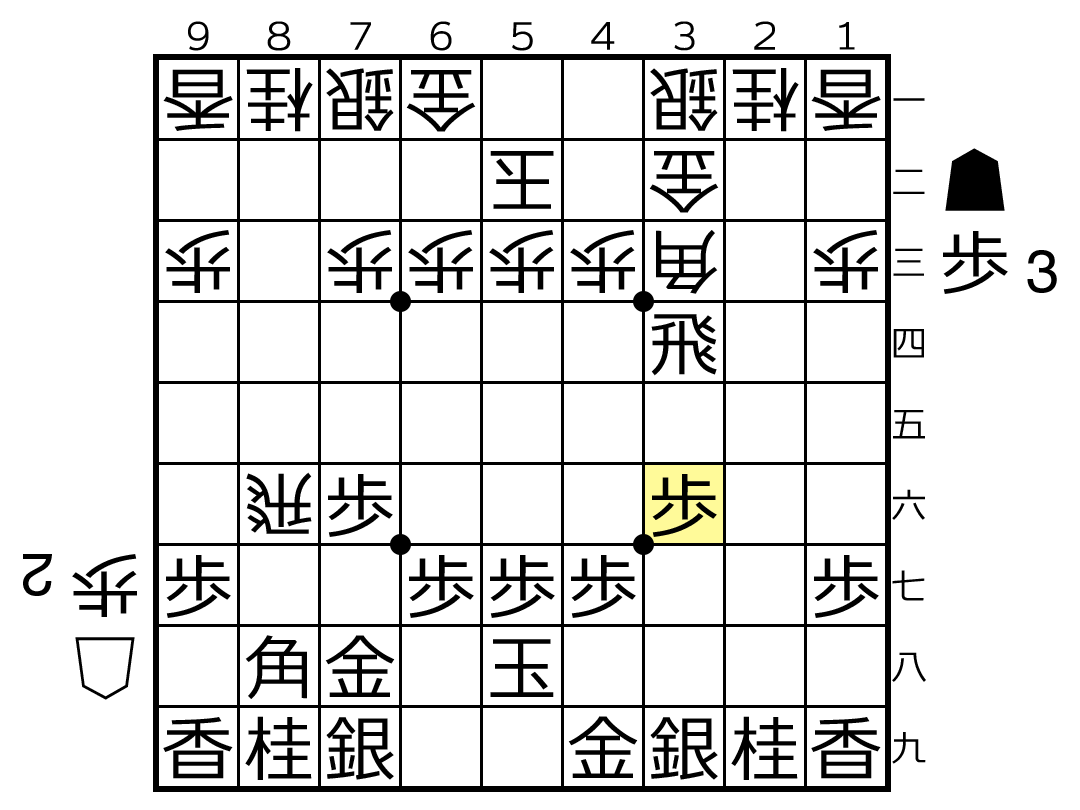

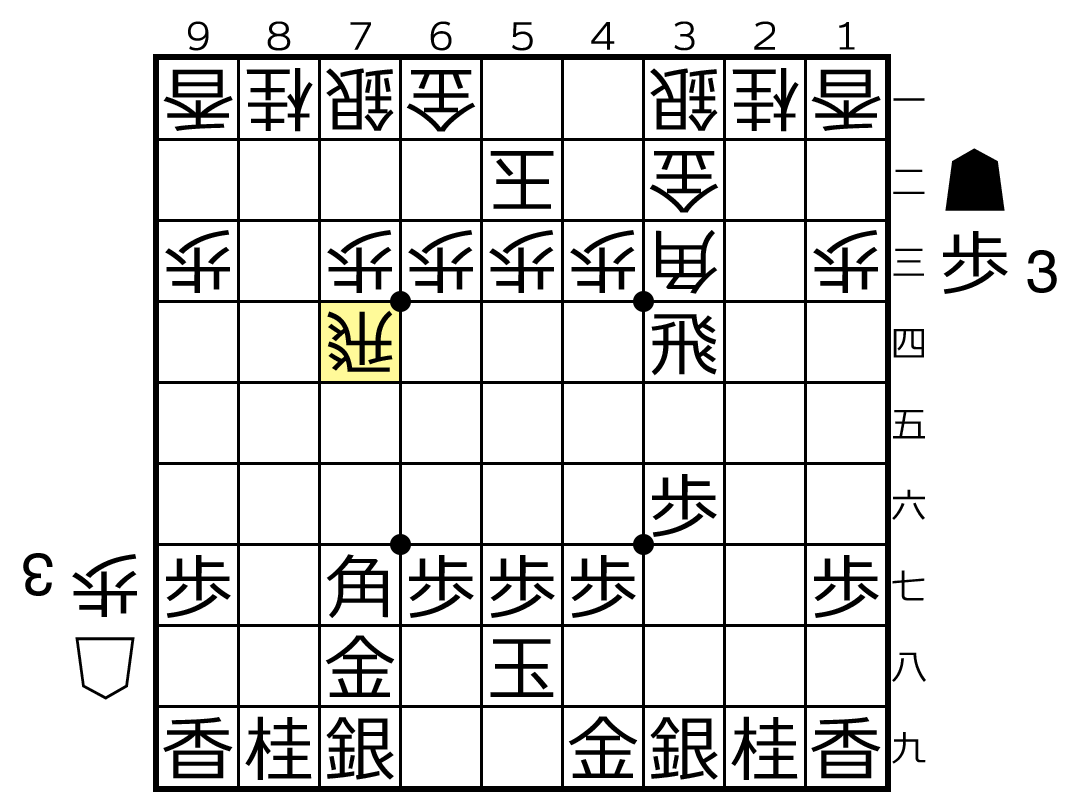

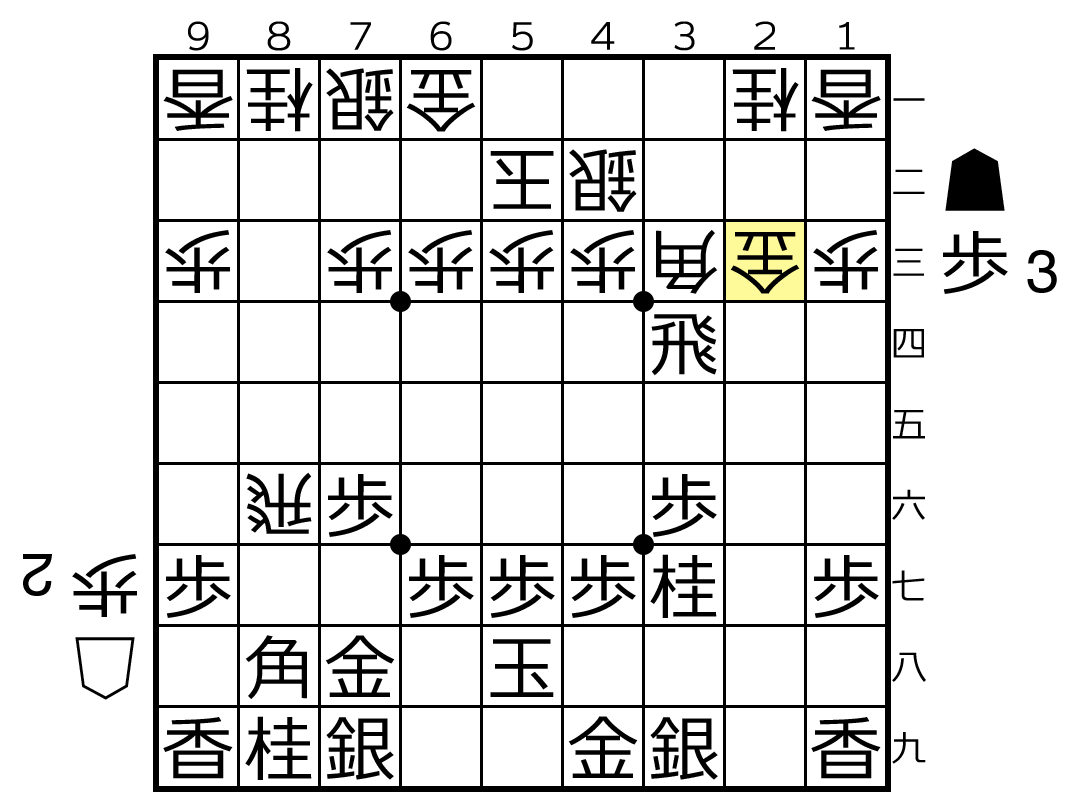

【第3図】先手の主流定跡は『青野流』

横歩取りの先手番の作戦選択において、最近は☗5八玉〜☗3六歩(図)と急戦を狙う『青野流』と呼ばれる作戦が人気です。青野流はその名が示す通り、青野照市九段が指し始めた作戦で、現在プロの公式戦では七割前後の割合で青野流が採用されています。

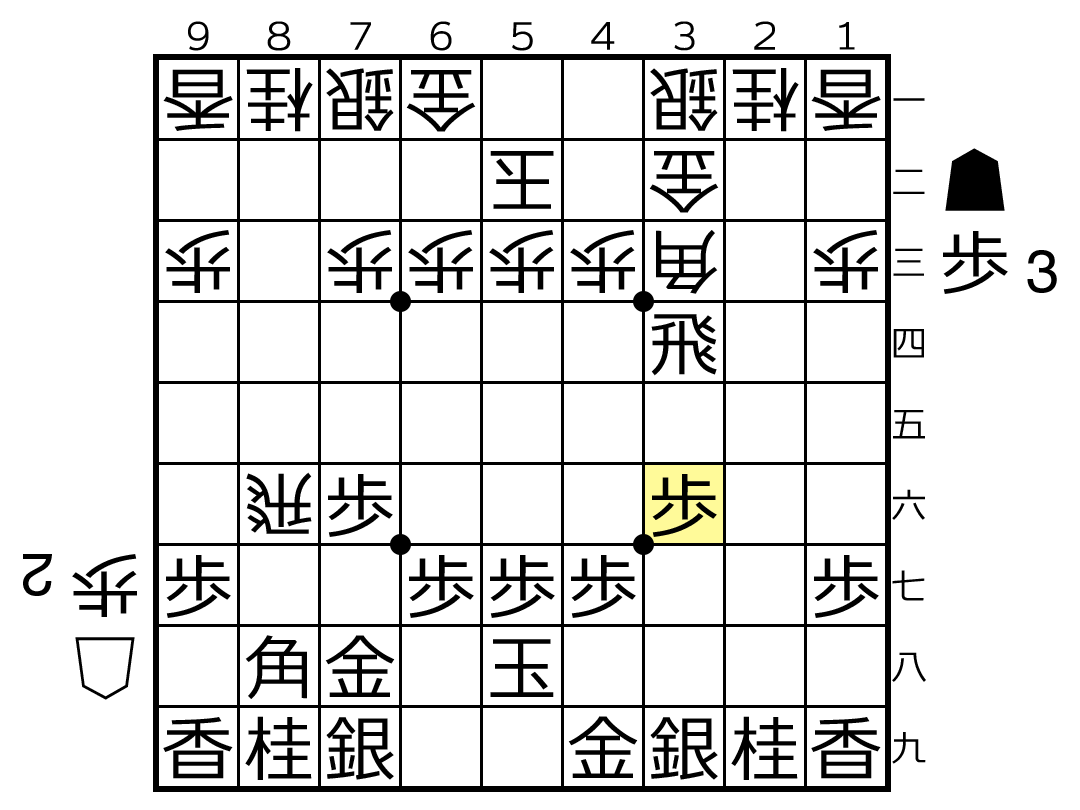

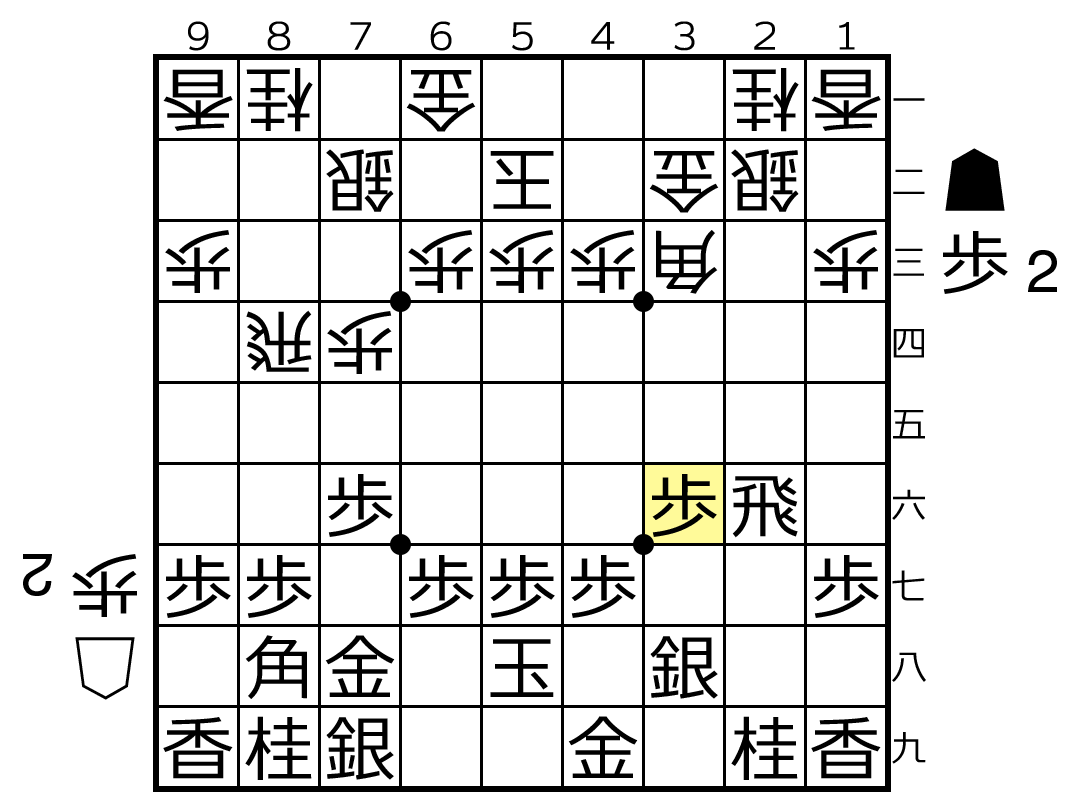

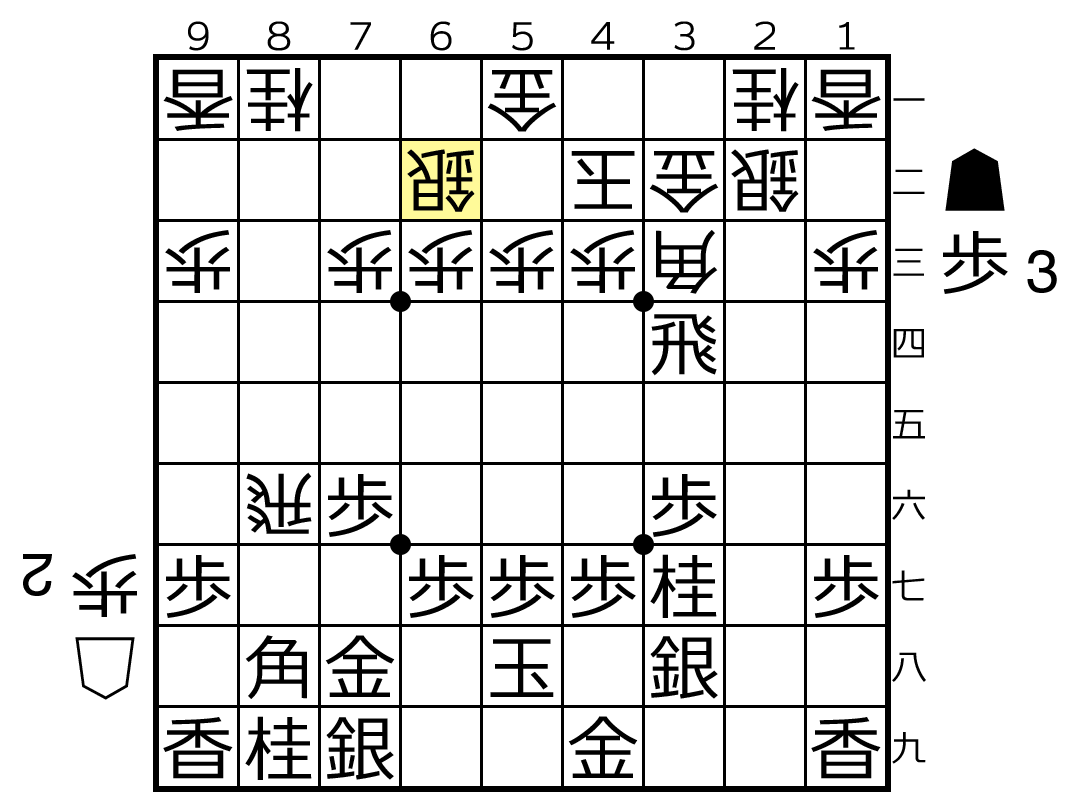

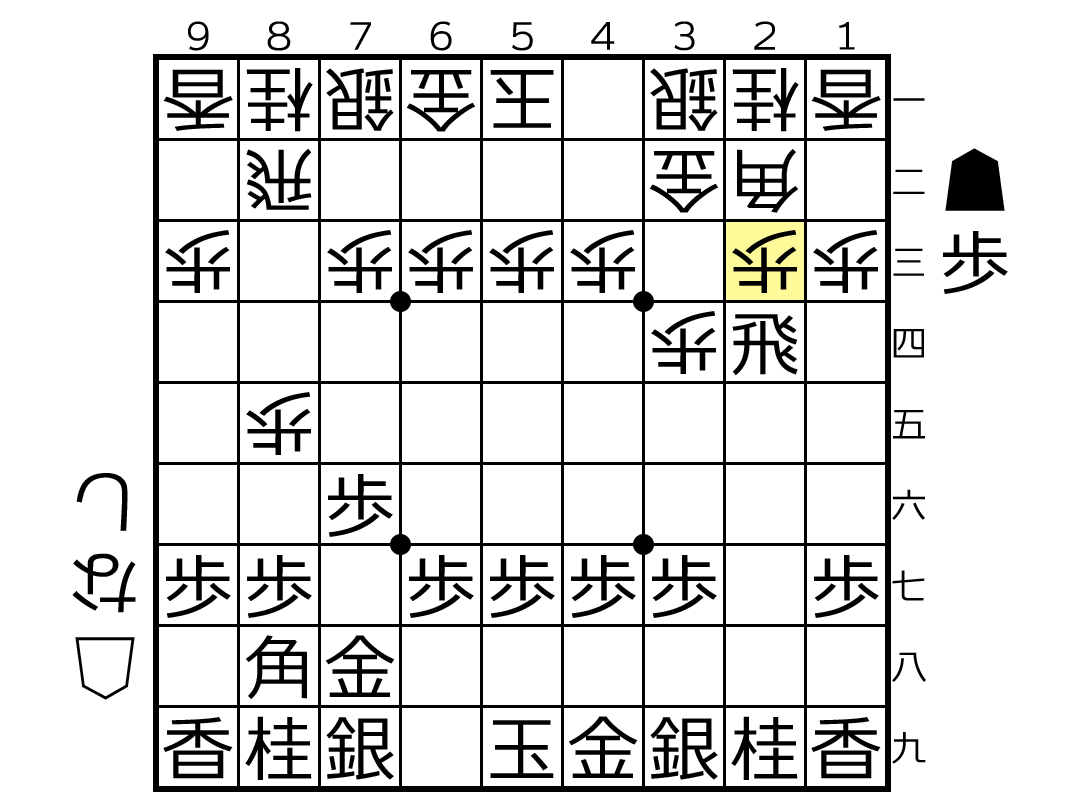

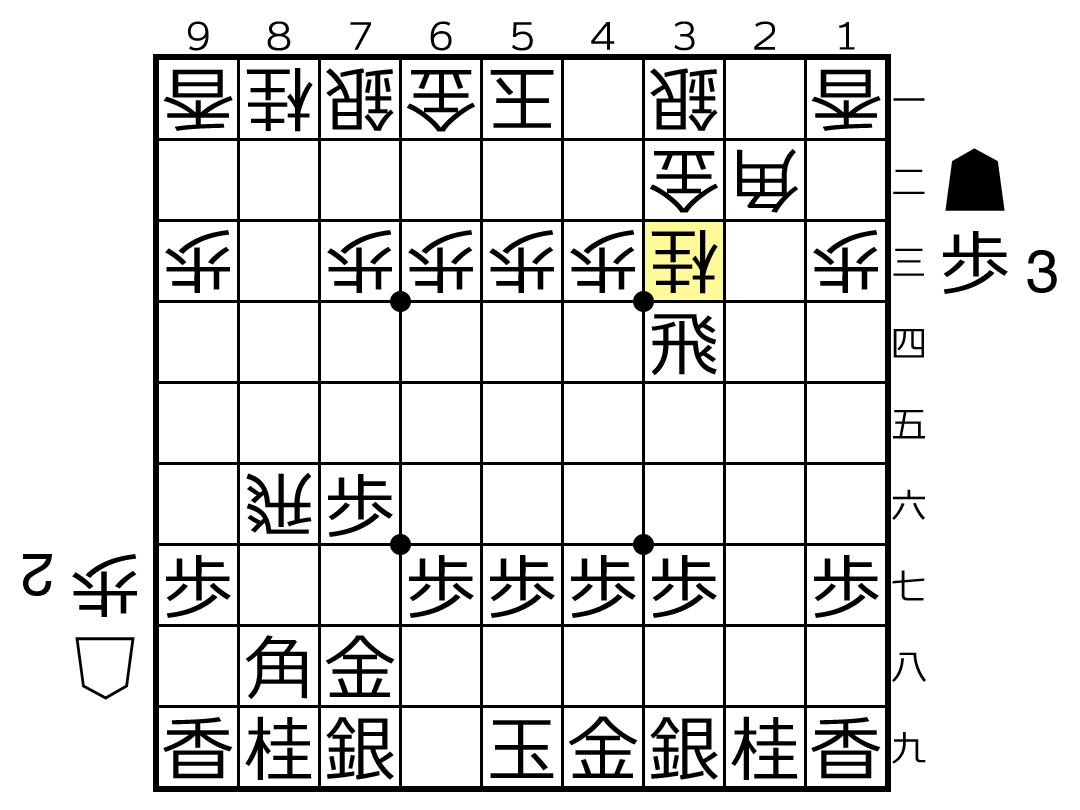

【第4図】後手の多彩な変化球

横歩取りの戦型では、後手の急戦策が数多く存在します。有名な定跡では『☖4五角戦法(図)』が挙げられます。これらの戦法の多くは『ハメ手』と呼ばれる初心者殺しの作戦で、正しく対応すれば先手有利になります。実戦で最善手を発見するのが難しい定跡は、丸々記憶してしまうのが良いでしょう。

【Chapter.02】横歩取りの基本定跡

【基本図】現代横歩取りの基本図

現在の横歩取りの将棋では、先手が3四飛型で戦う『青野流』の作戦が主流ですが、先手が青野流を見送って☗3六飛〜☗2六飛の『穏健策』の作戦を選択する場合は、後手は図の『☖7二銀型』で戦うことになる。

【第1図】主流の☗5八玉・☗3八金型

横歩取りの戦型では☗5八玉・☗3八金型が最もスタンダードな駒組みで、採用率も圧倒的に多い。陣形全体のバランスに優れているのが特徴で、後手からの急戦に対しても対応しやすく、持久戦になった時にも駒組みに発展性のある構えでもある。

【第2図】急戦狙いの☗5八玉・☗3八銀型

☗5八玉・☗3八銀型は、3筋からの速攻を視野に入れた駒組みです。次にもう一手☗3五歩と伸ばして行けば、後手陣の薄い角頭へプレッシャーを掛けることができる。青野流の戦型では先手陣はこの構えになることが多い。

【第3図】堅さ重視の☗6八玉型

横歩取りの戦型では☗5八玉と中住まいに構える指し方が多いが、☗6八玉と上がる手も人気がある指し方で、この辺りは流行や好みの問題で選んで良いと思う。☗6八玉型形の長所は、右辺で戦いになった時に玉が戦場から遠ざかっている点がある。

【第4図】中原囲い☖5二玉型の変化球

後手番では☖5一金・☖6二銀と玉に金銀を引き付ける『中原囲い☖5二玉型』も選択肢のひとつではある。プロの公式戦では2015年頃を最後にほとんど見かけなくなってしまいましたが、玉頭周辺の堅さは☖7二銀型よりも堅く安心感がある。

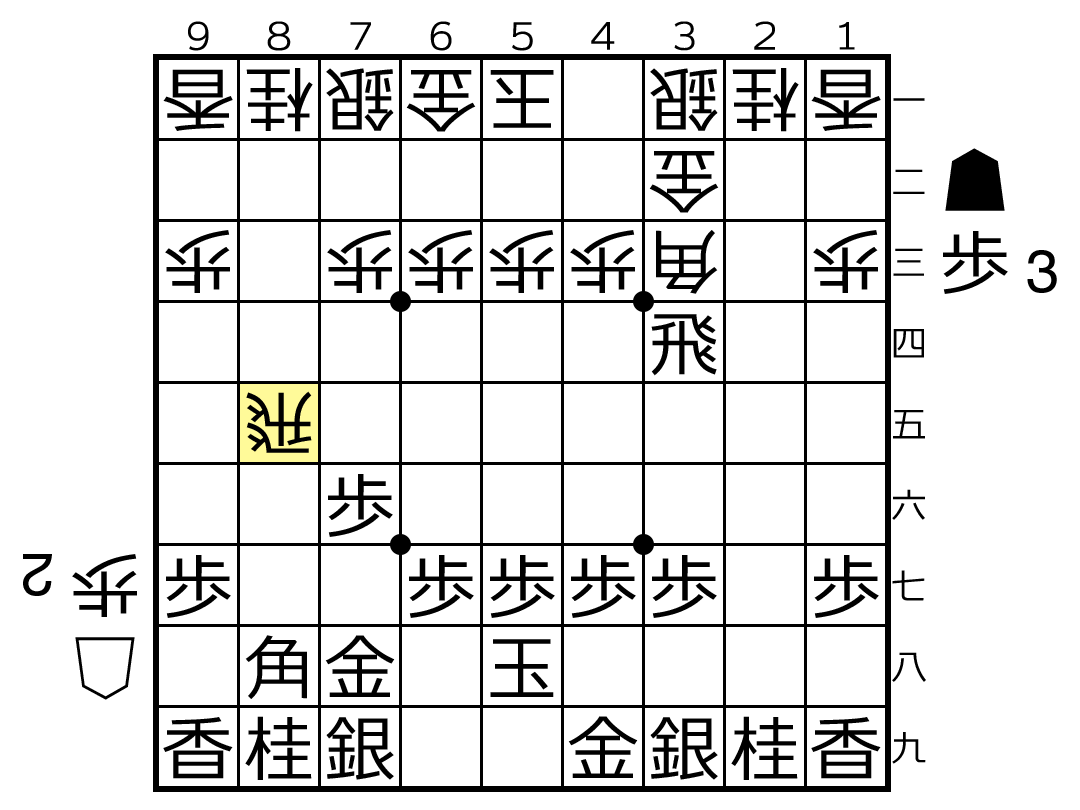

【Chapter.03】最新の横歩取り

横歩取りの定跡を知る上では避けては通れないのが『青野流(図)』と呼ばれる定跡だ。その名が示す通り『青野照市九段』が指し始めた作戦であり、現在の横歩取りの定跡では主流の指し方となっている非常に重要なテーマなのである。

【青野流の定跡(1)】後手中原囲い

青野流に対して中原囲いで戦う指し方は、持久戦模様の将棋になる。通常の中原囲いでは☖4一玉型が定位置だが、対青野流の場合は☖4二玉型の方が採用数は圧倒的に多い。

【青野流の定跡(2)】☖5二玉型

☖5二玉型は青野流が流行し始めた2016年頃から多く指されている作戦で、青野流対策としては王道の作戦と言える。ここから☖7六飛☗7七角☖同角成☗同桂☖5五角がよくある進行だが、この定跡は先手有利の変化が多く、最近は後手が避ける傾向にある。

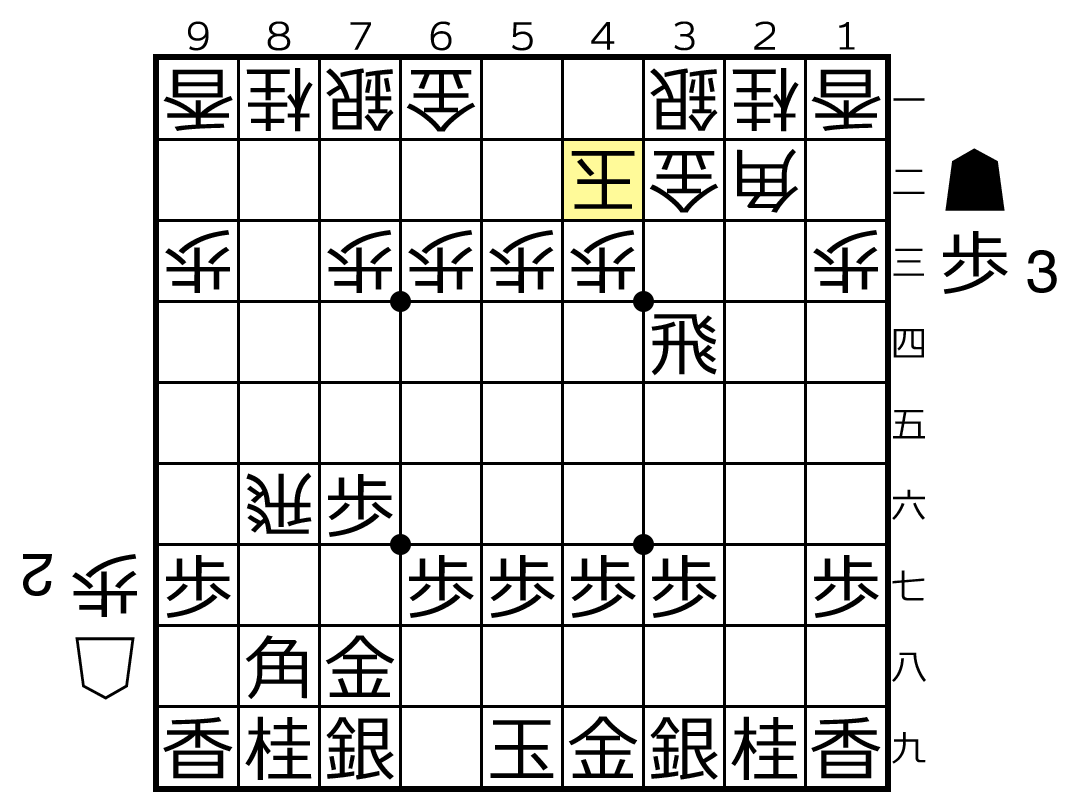

【青野流の定跡(3)】同型急戦定跡

この形はタイトル戦でも何度か登場している青野流の同型定跡で、図から☗同飛☖同歩と進むと完全な同型局面になる。羽生善治九段が後手番を持って愛用している青野流対策で、2023年2月25日の藤井聡太王将ー羽生善治九段戦(王将戦第5局)でも指された作戦。

【青野流の定跡(4)】☖8五飛型

青野流対策としては少し珍しい☖8五飛型。飛車の横利きで五段目を守っている意味があり、場合によっては☖2六飛と転戦してひねり飛車のように指す構想を含んでいる。

【青野流の定跡(5)】☖8二飛型

☖8二飛型は昔から指されている作戦で、ひとまず飛車を安定させてから反撃に出ようという思想がある。図で先手は☗8七歩と打てば安全だが青野流の思想からは外れるので論外。実戦ではやはり☗3六歩と青野流を目指す手が多いが、そこで☖2六歩と垂らす手が最新型だ。

【青野流の定跡(6)】☖6二玉・☖8二歩型

青野流に対しては、☖8二歩と打つ不思議な作戦もある。直接的な意味合いとしては、将来の☗8四飛の先受けである。2018年〜2021年頃によく指された作戦で、公式戦で最初に指したのは佐藤天彦名人(当時)だったと思う。

【青野流の定跡(7)】飯島流

☖2二歩と低い位置に歩を打つのが特徴的なこの布陣は、飯島栄治八段創案の『飯島流』と呼ばれる作戦で現在の青野流対策では主流の作戦のひとつ。☖4二銀と中央に銀を上がることで、青野流の骨子である☗4五桂の速攻を防ぎ、薄くなった2筋は二段目に歩を打つことで補強する。

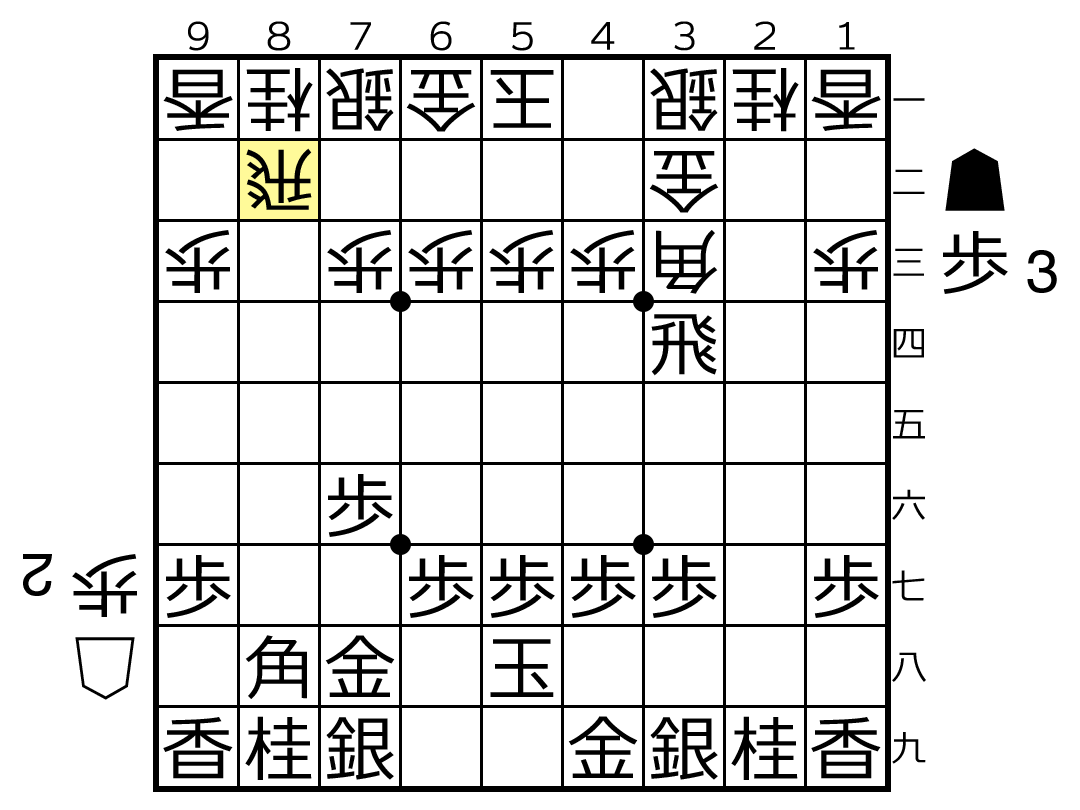

【青野流の定跡(8)】屋敷流

☖5二玉・☖4二銀型の中住まいから、守りの金で飛車にアタックする☖2三金が屋敷伸之九段の指した手で、『屋敷流』と呼ばれる青野流対策の作戦である。先手は飛車を切るのはまだ早いので☗3五飛と引くが、そこで一転して自陣を堅める☖5一金が屋敷流の定跡だ。

【Chapter.04】その他の横歩取り

【横歩取りその他(1)】☖2三歩戦法

☖2三歩戦法は、明治時代から昭和中期にかけて主流だった定跡だ。当時は横歩を取ると先手が悪いと思われていたため、☗2六飛と引くのが定跡だったが、現在では☗3四飛と普通に横歩を取れる。後手の狙いは☗3四飛に☖8八角成☗同銀☖2五角だが、☗3二飛成と強く踏み込んで先手有利。

【横歩取りその他(2)】☖4五角戦法

☖4五角戦法は、江戸時代からある有名なハメ手定跡だ。羽生先生の『羽生の頭脳』でも詳しく触れられているので、みなさんご存知かと思う。正確に対応すれば先手優勢の定跡だが、至る所に落とし穴があるため定跡を知っておかないと痛い目に遭うことになる。

【横歩取りその他(3)】相横歩取り戦法

激しい変化が多い横歩取りの定跡の中でも、相横歩取り戦法の定跡は特に激しい変化を多く含んでいる。図で先手は☗7七銀、☗7七桂、☗7七歩の三通りの受け方があり、☗7七銀だと一気に激しい変化に突入する。中には終盤の詰む詰まないまで研究されている変化もあると言われている。

【横歩取りその他(4)】☖4四角戦法

☖4四角戦法は横歩取りの有名なハメ手定跡のひとつで、その原型は江戸時代の定跡書にも記されている。後手の狙いは一見単純であるが、後手からは次に☖2八歩と打つ狙いがあるので油断ならない。図で先手は☖8八角成を受ける必要があり、候補手は☗7七角、☗7七桂、☗8七歩の三通りの手段が考えられる。

【横歩取りその他(5)】☖3三桂戦法

☖3三桂戦法は昭和30年代に登場した古い定跡で、角交換の可能性を消して持久戦を目指す作戦です。激しい変化が多い横歩取りの戦型の中で、☖3三桂戦法はかなり穏やかな将棋になる。2010年代の終わり頃には青野流対策として注目され採用数が増加していた。

【横歩取りその他(6)】☖8五飛戦法

2000年代に大流行した横歩取り☖8五飛戦法も、近年は登場機会が激減してほぼ見かけなくなった。全盛期は中段飛車による高い攻撃力と、中原囲いの堅い守備力を兼ね備えた優秀な作戦として高い勝率を誇っていた。先手側の対策としては『☗5八玉型』『☗6八玉型』『新山崎流』『富岡流』などがある。

【横歩取りその他(7)】☖4二玉戦法

☖4二玉戦法は2020年頃から公式戦でしばしば見られる作戦で、プロ棋士では船江恒平六段が多用している作戦である。この☖4二玉上がりは、主に青野流対策としての意味合いが強く、☖3三角と上がらないことで、☗3七桂〜☗4五桂が角取りにならない利点がある。